国内キャンピングカービルダーのなかでも長い歴史を誇るロータス。今回はそのロータス創業者の相原栄蔵さんの相棒とも言えるキャンピングカーを取材してきました。

キャンピングカー製造をいち早く手がけ、多くの人に影響を与えてきた、ロータス相原会長が乗っているのは、ロータスのマンボウ。

「これだと思って作っても、また、気になる個所が出てくる」と改良を加え、自分なりの使いやすさを追求したキャンピングカーにはアイデアが満載です。

目次

ロータスのロングセラーモデルマンボウ

ロータスのマンボウはライトキャブコンとも言えるコンパクトなボディに、快適性を追求した機能的な装備が搭載されているのが特徴です。

その歴史は古く、1989年に最初のモデルが登場しました。マイナーチェンジを繰り返しながら30年以上のロングセラーモデルとなっています。

大きすぎず、小さすぎない、ちょうどいいボディサイズは、国内での利用に適していて、手を伸ばせば届く室内レイアウトは、使っていて心地よさを感じるほどです。

その心地よさは、相原栄蔵さんが長年マンボウに乗っていたから生まれた、と言ってもいいかもしれません。

5台乗り継いだキャンピングカー「マンボウ」

相原栄蔵さんの現在の愛車は5台目のマンボウになるそうです。もともと、クルマで旅行をしてみたいと思っていたこともあって、長年、キャンピングカーに乗り継いで、旅を続けてきました。

最初は家族との旅行に使い、子供たちが成長すると、夫婦での利用が多くなりました。使う人数や用途が変化してきたので、クルマの仕様も少しずつ変化をしているようです。

「以前はファミリーでの利用が多かったので、メーカーとしてクルマ作りの参考になりましたが、最近では夫婦で快適に利用するためのクルマに限定されているかもしれません」

なるべく多くの人に向けてキャンピングカーを作るのであれば、家族での利用を想定する方が理にかなっているともいいます。しかし、夫婦での利用を想定した、現在のレイアウトも参考になるポイントがたくさんありました。

旅をするキャンピングカーに必要な装備とは何か

それでは、まず外装からみていきましょう。ルーフにはソーラーパネルが装着されています。電気系統を強化していることもあって、充電系統はなるべく多くしているそうです。

リアに手で回せるノブボルトが設置されていました。これはラダーを取り付けるためのアンカーボルト。ボディの下地に加工を施し、ラダーを取り付けても強度を確保できるようになっているそうです。

メンテナンスなどでラダーは使いたいけど、フェリー乗船時に全長を抑えるために、簡単に取り外せることを考えた仕組みでした。

旅をしているからこそ気付くポイントかもしれません。

リアゲートは大きく開口部が設けられ、タイヤなどの出し入れも可能になっています。ナンバー部分も収納スペースをなって、小物を入れておくことができます。

大きな荷物の保管には上部を、メンテナンス工具など、コンパクトな荷物は下部へ収納して、使い分けている様です。

リアサイドに回ると発電機を収納するスペースがありました。この発電機、クルマの中からエンジンをスタートさせることができるのです。

発電機の内部にセルモーターを組み込み、リモート操作でチョークも調整するという優れもの。

発電機を使うのであれば、室内から始動するのが便利、と試行錯誤を繰り返して完成した仕様です。マンボウのオプションとして設定されていて、リモート操作できるセルモーターが魅力的な機能性といえるでしょう。

室内から発電機のエンジンをスタートできるので、雨の日でも外に出ることなく発電機を利用できるのは便利です。

もちろん、サイドのカバーを閉めたまま利用できるように、吸気・排気などもしっかりと考えて設計されています。消音効果も高く、クルマのエンジンと変わらないほどでした。

長年のキャンピングカー歴から生まれた使いやすいレイアウト

「夫婦ふたり仕様だから参考にならないかもしれないね」と謙遜していましたが、そのインテリアレイアウトは使いやすさを感じます。

基本レイアウトはコの字のソファにコンパクトなテーブル。テーブルの足は短く、フロア部分の空間が広くなっているのが分かります。

ソファに座ってもテーブルの脚を気にしないのはストレス軽減にもなります。

テーブルは跳ね上げて収納できるようになっていて、テーブルの置き場所に困ることもありません。壁にはリモコンなどもしまえるようになっていて、電源コンセントなども集中して装備されていました。

テーブルを跳ね上げておけば、たくさんの人が座ることも可能です。また、ソファの手前部分にマットをおくことで、簡単にベッドレイアウトに展開できます。

入り口の横には冷蔵庫と電子レンジ。冷蔵庫が収納されているラックにはダウンライトが付いていて、冷蔵庫内を照らせるようになっています。夜でも庫内のドリンクが見やすそうです。

ラックの横、エントランス側には木製の手すりがあります。船のキャビンをイメージした、お気に入りのデザインアクセントだそうです。実際に車内に入る時、手をかける場所として利用すると、スムーズに出入りできました。

TVは大きなタイプがマルチルームの壁に取り付けられています。旅先ではのんびり過ごしているので、ゆっくりとTVを見ていることも多いとか。

追尾型衛星アンテナを装備しているので、何らかの番組を映し出せるようになっています。しかし、電波の弱い時もあって、クルマを少し動かしたり、ちょっとしたコツがあるそうです。

TVの受信などのキャンピングカー生活のコツは、キャンピングカーで旅した経験から学んだことが多く、お客さんと話していても、すぐに「そんな時は〜」というアドバイスができるようになった、といいます。

一般的なマンボウではリアにベッドが設置されていますが、相原栄蔵さんは収納スペースとして利用していました。

ラックには、旅で使う小物やストックが収納されています。リアゲートとつながっているので、収納されたタイヤなども見えます。

キッチン横にスペースが生まれたので、断熱材を取り付けて、コンロを置くスペースとして使っているそうです。おかげでシンク回りにスペースが生まれました。

キャンピングカーの快適性を高める強力な電気システム

室内には家庭用エアコンが取り付けられています。長年、エアコンを取り付けてきたこともあり、そのノウハウを蓄積して、耐久性などをクリアできるようになったといいます。

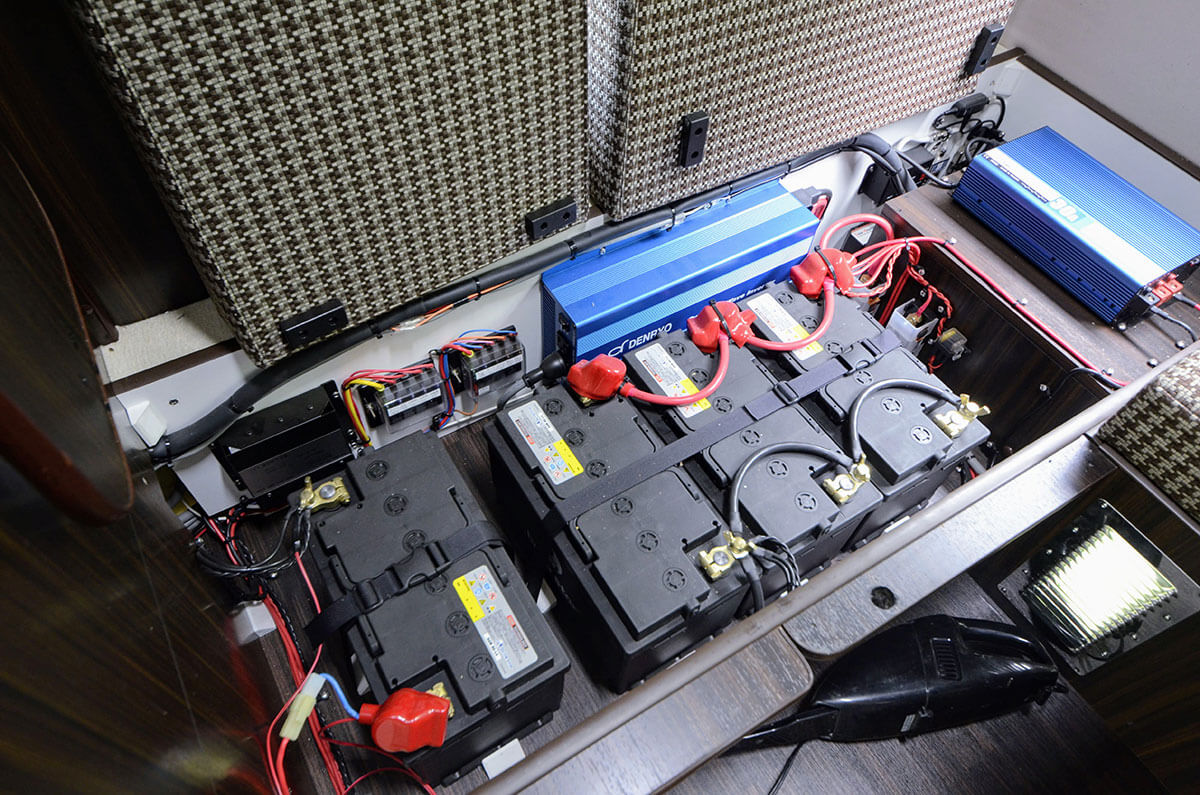

シート下にはバッテリーが詰まっていました。大きなインバーターを組み込んで、エアコン、電子レンジなどの高出力家電を動かせる、強力な電力システムを装備しています。

たくさんの電気を蓄えるために、走行充電、外部充電、ソーラーパネル、発電機など、充電系統が充実しているのも特徴です。

旅をしていると、電気のない場所もあって、電気の確保が大切だと感じたそうです。電気があれば、エアコンも動かせ、TVを見て、電子レンジで食べ物を温めることもできます。その快適性の基本は電気ともいえるかもしれません。

自分仕様の快適なキャンピングカーで旅をする

天井を見上げると、バイオリン?と見間違える照明が。木材を削って、自身で作ったそうです。キャンピングカーを自分のモノとして本当に楽しんでいる様子が伝わってきます。

運転席の横にはボックスが設置されていました。中にはガイドブックが収納され、旅好きの車内を見ているようです。

相原栄蔵さんは40歳の時にアメリカに渡り、当時、現地で流行っていたバニングカルチャーを取り入れ、その後、国内でキャンピングカーの発展に貢献してきた第一人者です。

そんな人物が、長年、キャンピングカーに乗り続け、使いやすいレイアウトや装備などを提案してきましただけあって、その愛車はどのようなものかと気になる人も多いのではないでしょうか。

現在は夫婦ふたりで快適な旅を続けるための仕様になっています。ボディには「Eizo Special Ⅱ」と書かれていて、相原栄蔵さんの思いが詰まったマンボウが完成しました。

「まだ、気になるところがある」というように、今後も進化は続きそうですが、その使いやすさは、さすがキャンピングカーを使い込んだオーナーのクルマといった感じです。

まさに、自分スタイルで旅を楽しむ、快適なキャンピングカー。それは使う人とともに変化していくキャンピングカーのあるべき姿とも言えるのではないでしょうか。