国内キャンピングカービルダーのなかでも、長い歴史を誇るロータス。まだ、多くの人がキャンピングカーの存在を知らなかった時代に、キャンピングカー文化を日本に広めたメーカーです。

その歴史は創業者相原栄蔵さんの偶然からスタートしました。その後、キャンピングカーを広げるため、多方面への働きかけを行い、現在のロータス、ロータスRV販売を築き上げたのです。

今回はそんなロータスの歴史と現在の姿について、創業者の相原栄蔵さん、ロータス社長の相原和人さん、ロータスRV販売社長の松本興太郎さんにお話をうかがいました。

目次

アメリカで泊まったホテルにキャンピングカーが集合

相原栄蔵さんは、1960年代、クルマのパーツ販売やチューニングなどを行っていました。エンジンに手を加える本格的な作業を得意として、ホンダN360のレーシングパーツが人気を博しました。

当時のホンダともつながりがあり、その技術力が自動車メーカーに認められていたことが分かります。そして、1975年、そのホンダ社員と一緒に北米へ訪れることになりました。

「一緒に行った人たちは商談があるので、私がホテルに残ることになりました。窓から外を見ると、バニングと呼ばれるクルマが集まっていて、暇つぶしにちょっと覗きにいこうと思ったのが始まりでした。楽しそうなクルマばかりで、自分がクルマ作りをしていたこともあって、見学のつもりが、いろいろと質問していました」

この時、身振り手振りで次回の来訪を約束し、再び、アメリカへ渡り、バニング=キャンピングカー製造の知識を身につけることになったそうです。そして、日本に戻ると本格的にキャンピングカー製造をスタートさせました。

多くの人にキャンピングカーを楽しんでもらいたい

「もともと、旅をするクルマには興味がありました。キャンピングカーの展示会などにも足を運んでいて、いつかはこのようなクルマに乗りたいと思っていたものです」と相原栄蔵さん。

国内では浸透していなかったキャンピングカーですが、作り始めると、多くのユーザーがが喜んで乗ってくれることに、うれしくなっていったといいます。

そんなキャンピングカーだからこそ、もっとたくさんの人に乗ってもらいたい、と思っていたのですが、自分のショップだけでは、キャンピングカーを広めることは難しいとも感じたといいます。

そこで、多くの人にキャンピングカーを知ってもらうために考えたのが、キャンピングカーの作り方を教えて、全国に広めることでした。このキャンピングカービルダーの研修制度を始めてからは、自分達の技術を惜しげもなく、ていねいに教えていったそうです。

「独占するつもりはまったくありませんでした。たくさんのビルダーが生まれて、全国に散らばってくれれば、全国にキャンピングカーが行き渡りますから。とにかくキャンピングカーを広めたかった思いが強かったのです」

結果として、たくさんのショップが研修に参加することになりました。当時、研修を終えた人々は全国に散らばって、有名なビルダーになった人も少なくありません。

業界発展のために母体となる日本RV協会を設立

次に行動したのは、業界を作り上げることでした。クルマ関連の事業を行う上で、法律の問題など、国との交渉も重要になったのがきっかけです。そんな時、成熟した業界としての業界団体が必要でした。

それも、多くの人にキャンピングカーに乗ってほしい、という思いからの行動です。その意志を強く持って、日本RV協会の設立に大きく貢献し、日本のキャンピングカー文化の礎を築いていったのです。

その後、研修制度を終えた後も精力的にキャンピングカー作りに挑んできた相原栄蔵さん。自らもキャンピングカーに乗り続け、実際の旅を通して、使いやすさを追求したモデルを製造し続けています。

そして、その思いは2つの会社に引き継がれていきました。

車両販売と営業部門が分社化して生まれた新たなロータス

ロータスといえば、パーツ販売というジャンルが有名です。もともと、相原栄蔵さんの作ったロータスから、クルマを販売する部門を独立させ、その他の事業を引き継いだのが現在のロータス。そのなかのひとつにパーツ販売があるのです。

実際は製造も行っていて、パーツ販売と半々の比率で事業を行っているそうです。ビルダーと直接取引をしていることも多く、自分でパーツを取り付けたりする人でなければ、その存在に気づかないのかもしれません。でも、キャンピングカーに乗っていれば、ほとんどの人がロータスのパーツに触れたことがある、といってもいいでしょう。

テーブルの金具、コンパクトなシンクなどは多くのクルマで採用されています。そして、アクリル2重窓を国内に持ち込んだのもロータスだったそうです。当時はクルマの窓ということで、国内の安全基準を取るのに苦労したともいいます。

自分達のできることをカタチにするロータス

現在のロータスを率いるのは相原和人さん。1989年に入社して、2010年、社長に就任されました。ロータスでは「自分たちのできる事、夢をカタチにしたい」といいます。

「今後はキャンピングカーだけでなく、災害時に必要とされるクルマなど、社会に貢献できるモノを作っていきたいと考えています」とのこと。先日はコロナ対策のフェイスシールドを寄付するなど、社会貢献活動も目立っています。

そんなロータスにはモノづくりの得意な環境が整っています。長年、キャンピングカーを製造してきて、途中、工場の再建を挟んで、システム化された製造ラインが作り上げられました。

木工、FRP加工、そのすべてが、1つのファクトリーで完結。たくさんのキャブコンを手がけてきただけに、スペースも広々としています。キャブコンを並べても作業しやすいゆとりあのあるレイアウトです。

ここではキャンピングカーはもちろんのこと、いろいろなオーダーに合わせたクルマも製造しているそうです。災害対策用の車両であったり、変わったところでは、南極基地のシェルターを作ったりもしているのです。

企業向けとしては、トラックの寝台を作っています。長距離トラックのキャビン上部に取り付けられたベッドスペースで、メーカー純正のオプションとして設定された人気のアイテムだそうです。

最初は自動車メーカーからオファーがあり、キャンピングカーで培ったFRP技術で、既存ボディと一体化した寝台を作り上げました。

トラックの仮眠スペースといえば、シートの後ろをイメージしますが、最近では積載量を確保するために、ドライバーが乗り込むキャビン全長を短くして、リアの荷台を広くした車両構造も多く、上方面へスペースを確保する寝台が求められているようです。

運転席から見上げると、ベッドエリアの空間が広がっています。上部に上がったら床を閉じてベッドになるという仕組みです。キャンピングカーのポップアップ部分のような構造です。

キャンピングカーを作っていたからこそ、いろいろな技術が活かされているのがよく分かります。創業時は日本にキャンピングカー文化を広めるための活動が多かったのですが、現在では顧客の望むことに対して、柔軟に応えられるサービス提供に努めているそうです。

また、海外ではシステムが完成されている、キャンピングカーと防災の連携など、レジャー以外の分野でも、これまでにはない文化を築きたいとも語ってくれました。

ロータスのキャンピングカーを扱う販売店としてスタート

ロータスから分社化して生まれたのがロータスRV販売です。車両販売を専門に行う会社ではありますが、ユーザーのフィードバックを元に、新しいキャンピングカーのアイデアなどを生み出している会社でもあります。

現在はロータスの車両以外に輸入車なども扱っています。また、工事現場などでも見られる、トレーラータイプのトイレなども扱っていて、海外でオーダーメイドして輸入しているそうです。

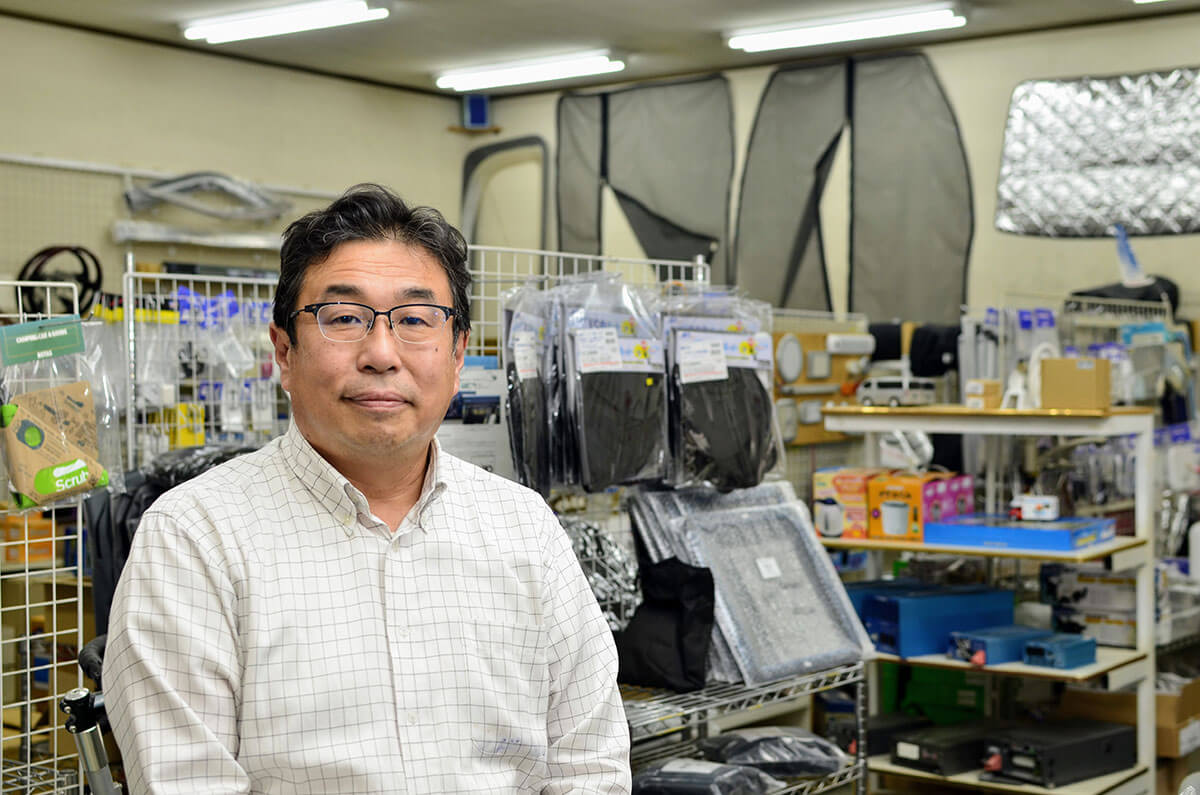

ロータスRV販売の社長は松本興太郎さん。もともと大排気量のクルマが好きだったこともあり、大きな北米のキャンピングカーなどは得意なジャンル。また、新しいキャンピングカーのアイデアを提案し、ロータスと一緒にクルマの開発もしているそうです。

「キャンピングカーを扱っていますが、みんながやらないことをやっている、といってもいいかもしれません。ODAの仕事なども入ってきて、海外向け救急車なども作っています。カリブやアルメニアなど、日本から遠い場所で、私たちが作ったクルマが走っています」

「お客さんと楽しく過ごしたいから」

ロータスRV販売のバックヤードにはたくさんのクルマが並んでいます。お客さんのクルマもあって、モータープールとしても利用されているようです。取扱車両のなかには大きなクルマもあるので、大型キャンピングカーのユーザーにとってはありがたいサービスです。

さらに別の場所にはロータスの看板キャンピングカーともいえる、マンボウのベース車両ボンゴがずらりと並んでいます。

マンボウはコンパクトなボディでミニマムなキャンパーでありながら機能性を追求したモデル。そんなミニマムだからこそ、やらなければいけないこともあるといいます。

「キャンピングカーは、ベース車両の性能などを考えて、シャシーにあったキャビンを作らなければなりません。ボンゴは小さいのでキャンピングカーを完成させるだけでも大変です。でも、ミニマムだからといって、それで完成とはならないのです。ミニマムだからこそ、私たちはアルミホイールを開発したり、走行性を高めるためターボキットなどを開発して、ユーザーに楽しんでもらうことを考えなければなりません」

そのクルマを楽しむ理念はサービスにも現れていて、いち早くキャンプ大会を開催したのもロータスだったとか。「お客さんと楽しくやることが一番大切なこと」と松本興太郎さん。キャンプ大会ではお客さんとの交流も大切にしているそうです。

キャンピングカーの垣根をなくし、困っている人を助けるサービス

キャンピングカーを楽しめる環境づくりでは、アフターメンテナンスについても考えられていました。

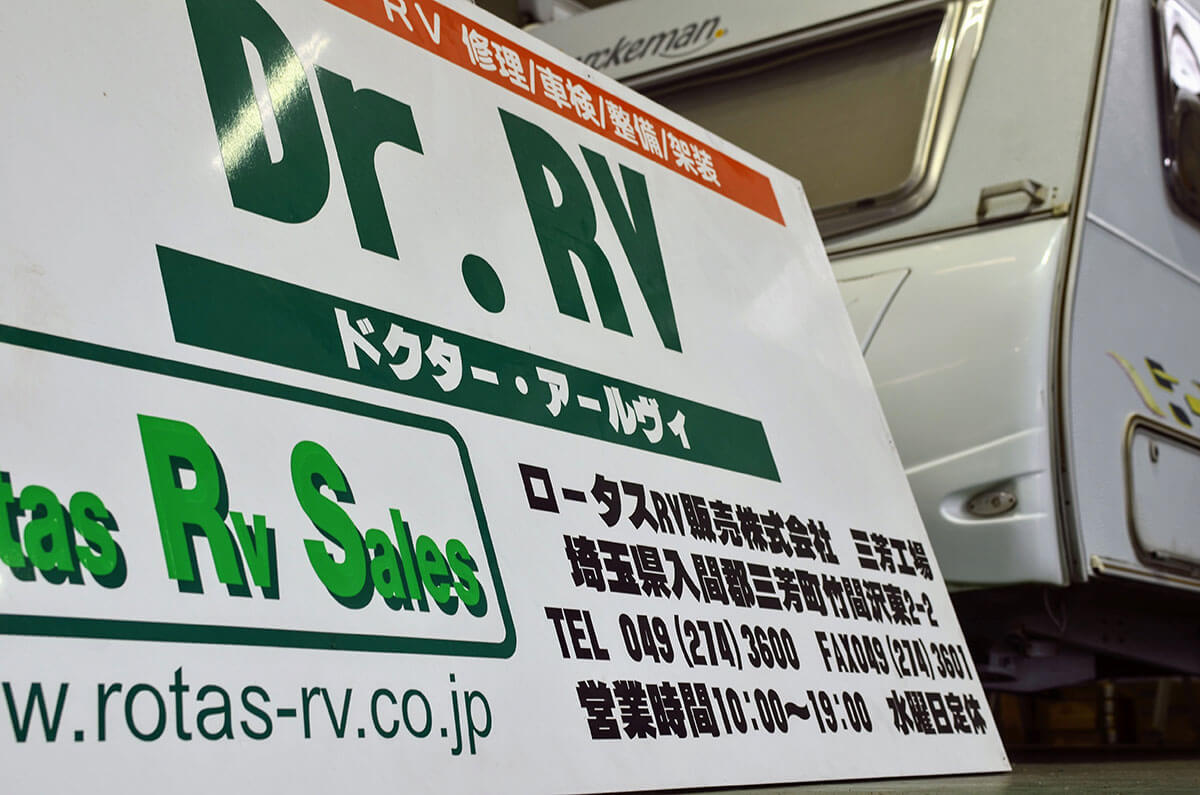

ロータスRV販売で有名なのが、この「ドクター・アールヴィ」というサービスです。ユーザーの困ったことを解決してくれる、キャンピングカーの主治医といったところ。

このサービスの素晴らしいポイントは、どんなメーカーのクルマでも対応してくれることです。

持ち込まれるクルマは輸入車であれば20〜30年前、国産車は約10年前のモデルがほとんど。輸入車の場合は電装トラブルが原因で、他の場所で断られて、こちらに持ち込まれるケースが多いといいます。

長年、さまざまなキャンピングカーを扱い、さらにオリジナル車両の開発も行ってきたことから、柔軟な対応ができるようになりました。これもロータスの歴史あってのことといえるでしょう。

最近ではリフォームも多く、キャンピングカーに長く乗るために、内張の張り替えなどの依頼があるといいます。住宅と同じように、キャンピングカーを楽しむためにリフォームという選択をする人が増えているようです。

どのメーカーのキャンピングカーでも対応してくれる。さらに全国にドクター・アールヴィのサービス網を構築するなど、キャンピングカーに乗る人の楽しさをサポートするサービス精神がロータスRV販売にはありました。

多くの人にキャンピングカーを広めるため、たくさんのビルダーを育てた、相原栄蔵さんの考え方に近いのかもしれません。

会長となった相原栄蔵さん、社会貢献を目指す相原和人さん、キャンピングカーの楽しさを追求する松本興太郎さん、この3人がいるからこそ、先鋭的でもあり親しみを感じるロータスらしさがここにあるといえるのでしょう。これからのロータスグループの展開がますます気になるところです。